9月25日、石川県立寺井高等学校のみなさんが南三陸町にお越しになり、「語り部による学びのプログラム」を受講されました。

今回受講された「語り部による学びのプログラム」は、震災講話とバスでの町内視察を組み合わせた、南三陸町観光協会が震災直後の2011 年より提供している団体向けのツアープログラムです。

被災者の語りに耳を傾け、実際に被災地の現場に立つ体験型学びのプログラムでは、震災前の町の様子から被害状況、語り部自身の体験談や今の想いをお伝えします。

今回、震災学習を目的として訪問先に東北を選んだとのことですが、旅程を決定したあと、1月1日に能登半島地震が発生。そのため、「災害直後の課題や教訓に加えて、復興のプロセスの中でどのような役割が発揮できるかを考えたい」と、先生方はおっしゃっていました。

まずは全体で震災講話を受講します。今回講話でお話いただいたのは、2011年当時高校2年生だった佐藤慶治さんです。

発災当時は家族が町内で別々の場所に避難したこと、地震の際にいた志津川少年自然の家で避難された方々に対応したこと、そして南三陸町で家業を継ごうと決心した際に祖父から言われたこと。

さらに、当時高校生だった佐藤さんが目の前で戸惑っている大人たちに何を感じたのか、なぜ今地元で仕事をしているのかなど、震災の体験を振り返るだけでなく、佐藤さん自身の目線で感じる南三陸町の復興まちづくりのお話もされました。

講話のあとには、バスで町内の被災現場を巡りながら語り部を聞く「バス語り部」が始まります。

講話会場を出発し、約22mの津波が到達した旧戸倉中学校、43名が犠牲になった旧防災対策庁舎が遺されている震災復興祈念公園などを巡りました。

津波の実際の脅威を目の当たりにしたり避難所の様子を聞いたりすると同時に、友達と通っていた学校のこと、卒業式の直前だった3月のことなど、当たり前にあった生活が突然失われた事実も目の当たりにしていました。

今では、311メモリアルや南三陸さんさん商店街があるエリアから見下ろせる場所に、旧防災対策庁舎があります。震災前の町は、この旧防災対策庁舎と同じ高さの土地に広がっていたということが、実際に隣に立つことで実感できます。

講話で話していた内容に加え、実際に被災現地に立つことで震災後のまちづくりや防災への考え方をより深めることができたようでした。

受講した後に、生徒さんたちに感想を伺いました。

「旧戸倉中学校や旧防災対策庁舎を見て、当時の様子が想像できて、本当にすごい災害だったんだと実感できました。能登も大変なことになっているので、今日お話しいただいたことを、これからの防災に活かしていきたいです。」

「庁舎の隣で、語り部さんから『まず自分の命を守ること、それができてから人の命を守れるんだよ』と話してもらったことが、印象に残っています。講話の中でも、高校生が避難所で対応した話があったので、自分も何ができるのかを考える時間になりました。」

1月1日に発生した能登半島地震、そしてつい先日発災した豪雨災害。

重なる自然災害の被災地となった能登半島と同じい石川県で暮らす生徒さんたちにとって、今回南三陸町で考えたことや気づいたこと、現地を歩いて感じたことが、これからの防災への意識や日常に変化を与えるきっかけになりましたら幸いです。

石川県立寺井高等学校のみなさん、お越しいただきありがとうございました。

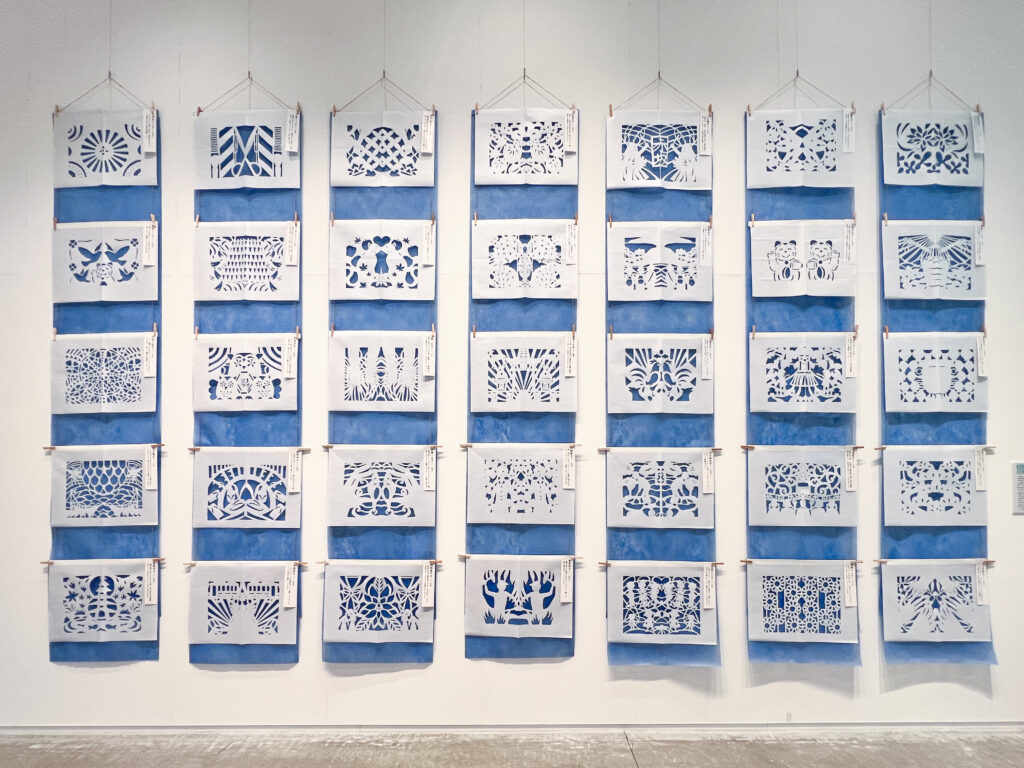

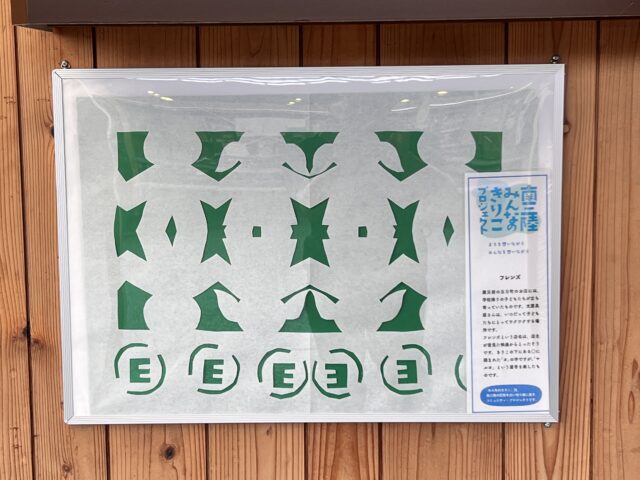

南三陸311メモリアルでは、7月24日(水)より「南三陸みんなのきりこプロジェクト」による特別企画展を開催しております。

9月18日(水)からは展示作品を変更し、後半の展示が始まりました。

==============================

主催:ENVISI

会期:9月18日(水)~11月4日(月) ※会期中に一部きりこの展示替えがあります

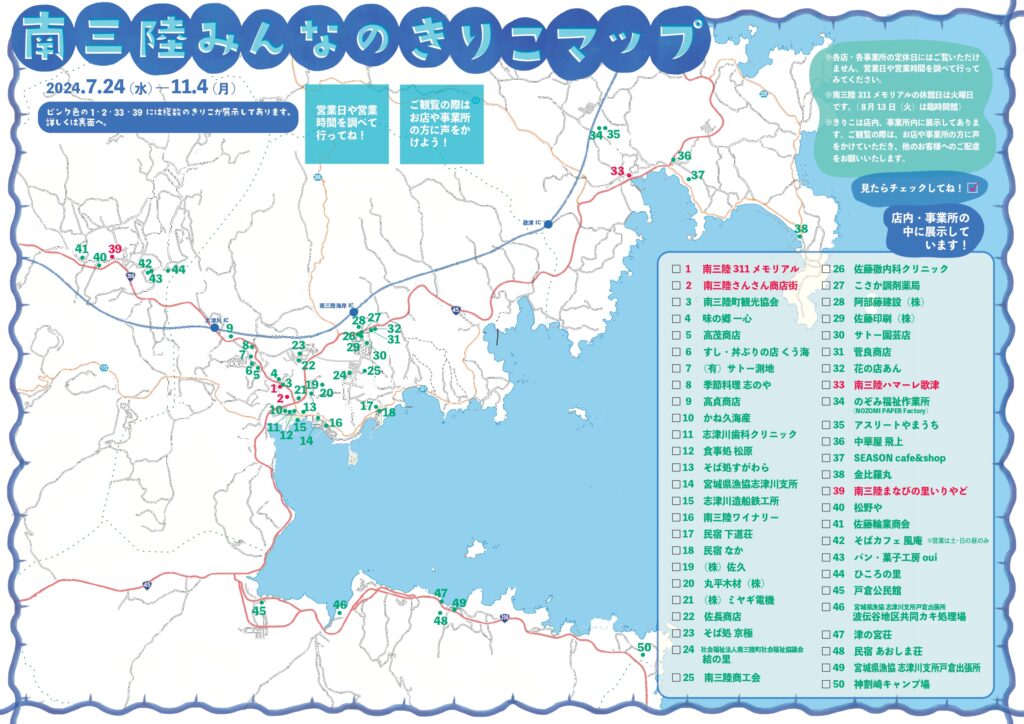

会場:南三陸311メモリアル、南三陸町内の各お店や事業所内

開館時間:9時~17時/火曜休館

※南三陸311メモリアルは みんなの広場・エレベーター前に展示いたします

==============================

昨年度メモリアル館内にて展示したきりこですが、今年度は「南三陸みんなのきりこプロジェクト」として、南三陸町内にある様々なお店や事業所にもきりこを展示いたします。

この「南三陸みんなのきりこプロジェクト」は、2010年夏に女性たちの目線で観光活性化を図る取り組みの一環として、町の産業振興課(当時)がボランティア団体ENVISIとともに始めたプロジェクトです。( 詳細はこちらからご覧ください )

東日本大震災を経てもなお、このプロジェクトは続けられてきました。2024年は町中の皆様にご協力を得て、これまでに制作してきたきりこを展示いたします。

また、展示されている場所をめぐるためのオリジナルマップをご用意いたしました。マップは南三陸311メモリアル館内や各展示場所にて配布しています。

マップを片手に町の記憶を探索しながら、南三陸で「きりこ散歩」しませんか?

ぜひご来館をお待ちしております。

9月8日(日)、茨城県の常磐大学で活動されている学生団体「TRICOROL」の皆さまがご来館されました。

「TRICOROL」の皆さまは、地域での子ども支援や、震災復興支援などの活動をされています。今回は、被災地の現状から防災への理解を深めること、ラーニングプログラムを通していざというときの判断や行動について自分ごととして考えること、 そして防災に関する新たな学びを考えることを目的に、南三陸町へ訪問されたとのこと。

今回ご覧いただいたラーニングプログラムは、レギュラープログラム➀「生死を分けた避難」です。

東日本大震災当時、生死の分かれ目に直面した住民たちの証言映像をもとに、人々はどう行動し、町外との連絡がすべて途絶えた中で厳寒の夜をどのように過ごしたのかを知り、自然災害から命を守るために求められる究極の備えとは何かを、参加者同士で語り合いながら考えます。

終了後には、参加された皆さんの多くが満足されたそうで、「ラーニングプログラムについては被災者の生の声をまじかで聞いているような感じがした」「私たちが考えていたものより学ぶことが多く、参加してよかった」と、参加された皆さんはお話されていいました。

代表の方からは、「今回は避難行動について学ぶプログラムに参加しました。参加する前は、災害による避難行動は決まっているものであり避難訓練で行ったとおり行動すればいいなどと考えていましたが、プログラムを通して、災害の種類によって避難行動は変えなくてはいけないこと、その場の災害状況の度合いによって自らの判断で行動しなきゃいけないことを知ることができました。」と感想をいただきました。

TRICOROLのみなさま、ご来館いただきありがとうございました。

9月11日(水)、共立女子大学の皆さまが来館されました。

共立女子大学様は、2019年に南三陸町と連携協定を締結されました。

町内の志津川中学校や歌津中学校での地域資源を課題活用したPBL(課題解決型授業)「1日レストラン」、PBL社会連携プログラム 南三陸町フィールドワーク、南三陸産の食材を活用した学食メニューの提供など、これまでにも様々な取り組みをされています。

これまでの取り組みの様子はこちらからご覧ください

今回の訪問も、午前中に志津川中学校での「1日レストラン」実施後にご来館されました。

今回の来館でご覧いただいたのは、ラーニングプログラム③「いのちを想う」です。

このプログラムは、大きく3つのエピソードで構成されています。多くの地域住民と共に指定避難所へ逃げ込んだ町民が「安心」したことから得られた教訓、当時の小中学生が被災後をどう生きてきたのか、あの日を振り返って感じるもの、そして漁業関係者たちが失意のどん底から立ち上がり歩んできた過程と現在。災害時の様子を知るだけではなく、その被災を乗り越えてきた町民の証言から、人間は何を大切にして日々を生きるべきかに思いを馳せ、「いのちを想う」内容となっています。

南三陸311メモリアルのラーニングプログラムでは、「この状況で、あなたならどうしますか?」という問いかけが参加者に投げかけられます。

レギュラープログラム3「いのちを想う」では、震災時の実際の避難行動による反省を口にした町民の証言をヒントにした問いかけとなっており、参加された学生さんたちはその理由を考えながら対話を重ねていました。

証言映像を観ながら、投げかけられた様々な問いについて対話しながら、参加者同士で考え合う時間が、当館のラーニングプログラムの特長です。

館内の見学後に、参加された皆さんに感想を聞きました。

「前回来たときにはラーニングプログラムが見れなかったので、今回ようやく見ることができました。背筋が伸びる思いでしたが、映像やインタビューから、当時の緊迫さや生きることへの思いが伝わってきました。」

「当時は小学生で、映像で見ていただけでした。南三陸に来るのは初めてですが、旧防災対策庁舎など現地に来ないと感じないものが多い気がします。自分の人生と向き合ういい機会になりました。」

午前中に志津川中学校で実施した「1日レストラン」では、美味しい食材がたくさんある町だと感じたそうです。志津川湾の海のめぐみを受ける一方、時には自然災害という脅威となって、多くのものを奪い去っていきました。海とともに暮らしていくこの町での豊かさと厳しさ。今回の訪問でその両面を感じていただけたようでした。

共立女子大学のみなさま、ご来館いただき誠にありがとうございました。

9月6日(金)、南三陸311メモリアルに、台湾P.リーグ+所属のプロバスケットボールチーム「FORMOSA DREAMERS(フォルモサ・ドリーマーズ)」が来館しました。

メインコンテンツであるラーニングプログラム体験などを通じて、震災復興支援から続く台湾と南三陸町との繋がりや復興の歩みなどを見学されました。

【概要】

日程:2024年9月6日(金)

訪問者:台湾プロバスケットボール「P.リーグ+」所属 FORMOSA DREAMERS(フォルモサ・ドリーマーズ) 選手・スタッフの皆様

株式会社仙台89ERS 代表取締役社長 志村雄彦様 スタッフの皆様

【来訪の経緯】

南三陸町は、東日本大震災後より台湾をはじめとした世界各地から多大な支援を受け、復興に取り組んで参りました。

また、南三陸町東日本大震災伝承館「南三陸311メモリアル」は2022年に開館し、仙台89ERS様は志村雄彦社長をはじめ多くの選手の皆さまに毎年ご来館いただいております。

こうした背景により、この度のクラブ創立20周年記念国際親善試合翌日のエクスカーションとして、台湾フォルモサ・ドリーマーズの皆さまに訪問いただくことが決まりました。

6日当日、選手の皆さまは町内志津川保育所での歓迎セレモニーで子どもたちと交流し、台湾からの多大な支援を受け再建された南三陸病院や震災遺構旧防災対策庁舎などを訪問。南三陸町からは震災直後の町の状況、復興を進めるにあたってご支援いただいた台湾の皆さまへの感謝、そして13年経過した今の町の様子などをお伝えしました。

【当日の様子】

今回ご覧いただいたラーニングプログラムは、再建前の公立志津川病院で被災された町民の証言映像を中心にしたプログラム「助かった命を守る」です。

病院での入院中に震災を経験し、病院の窓からご実家が流されていく様子、津波に飲まれた自動車に乗っていた女性が沈んでいく様子を目の当たりにした方の証言を、選手やスタッフの皆さまは固唾を飲んでまっすぐにご覧になっていました。

南三陸311メモリアルのラーニングプログラムでは「あなたならどう考えるか」を問いかけ、その問いについて参加者同士で対話しながら考えあう時間が特長となっています。今回の話し合いの中でも、普段あまり考えることのないテーマを話し合い、選手同士も明確な答えが出せない様子でした。

ラーニングプログラム体験後、フォルモサ・ドリーマーズ 林俊吉(リン・ジュンジ―)選手に感想をお聞きしました。

Q:先ほどのラーニングプログラムをご覧になって、台湾も地震の多い国だと思いますが、どのように感じましたか?

「映像をみると、強く生きる、諦めないことに強く感動しました。台湾でも、津波はそこまで大きくはなかったけど、台風などの災害もあります。自分自身も経験しました。でも、映像ほどの被害はなかったです。」

Q:今回の宮城県への訪問で最も学びになったのはどんなことですか?

「私はビルが立ち並ぶような大都会よりも、自然が豊かな地域の方が好きです。今回一番学んだのは、3.11のような震災があった後にも、復興に向けて前進できる皆さんの強い精神を学びました。」

【台湾と南三陸町のつながり】

南三陸町と台湾との交流のきっかけは、東日本大震災にさかのぼります。南三陸町は、市街地を襲った津波により、町内唯一の総合病院である公立志津川病院を失いました。町内に病院がない状態が続くことにより多くの町民が町外に移り住むこととなりました。

地域の暮らしを支える医療・福祉体制の早期復旧は、多くの町民が待ち望む最優先事項でしたが、病院再建は費用面を含め、大きなハードル・課題を抱えていました。そのような中で手を差し伸べてくれたのが台湾の方々です。

台湾赤十字(紅十字會)を通じて、病院再建の総事業費費用56億円のうち、約4割にあたる約22億2千万円の義援金が寄せられ、2015年12月に医療と福祉機能を備えた「南三陸病院・総合ケアセンター南三陸」を再建することができました。

再建された南三陸病院の敷地内には、台湾への感謝の気持ちを表す記念碑が建てられています。

その後も、台湾の高校生の教育旅行や大学生の日本語研修・インターンシップでの受け入れ、町内学生の台湾訪問研修の実施など、台湾からの支援を一時的なもので終わらせず、将来に渡る相互交流に繋げてまいりました。

台湾の学生たちが来町した際には、震災・防災学習の一環として南三陸311メモリアルでのラーニングプログラム体験、南三陸病院や旧防災対策庁舎の訪問などを実施しております。

選手・スタッフのみなさま、仙台89ERSの志村社長、ご来館いただきありがとうございました。

南三陸311メモリアルでは、毎月ご来場いただいたお客様を対象に、アンケートを実施しております。

2024年度8月にご回答いただいたアンケートより、お客様にいただいたご意見・ご感想をご紹介いたします。